(ブログは、スマホで読むと皆さんからのコメントが表示されないことがあるようです。是非PCで読んでください。そしてこの記事は、僕がカウンセラーになるまでの道のりをボチボチ書いていくシリーズですので、①②③の続きとなります。ご了承ください)

4月1日。天気は晴れ。

すがすがしい気分。

本棟2階の一番東の広い会議室。午前9時ちょうど。

新規採用者が集まるオリエンテーションの場。

『国立療養所』という重厚な頭文字から始まる、病床数約400の病院に僕はいた。

通勤時には、オレンジ色で大きく書かれた病院名が遠くからでもよく見えた。

れっきとした国家公務員に僕はなったのだ。

1か月前には全く想像していなかったけれど。

人生で初めて白衣に袖を通し、内心浮つきながらも真面目な顔で椅子に座る。

次から次へと説明される事務手続きや病院の仕組みについて、右から左へ確実に受け流した。

看護師、栄養士、理学療法士、作業療法士、事務職、などなど、様々な職種の新人さんが並ぶ。

皆、表情は活き活きして、輝いて見える。

だな。

僕は浪人して、休学して、大学院に行ってるから、ちょっと年上なのだ。へへ。

全く威張る意味はない・・。

さて、いよいよ臨床だ。心理だ、心理だ。

どんなことがやれるかな?

ワクワク、ドキドキ。

病院の中でも古い建屋の1階の一番隅っこが、所属することになった心理療法室。

僕の職名は心理療法士。何かちょっとかっこいい。

暗い、陰気、湿気が多くてジメジメしている、という病院内では評判の場所にあったが、僕はそういう隅っこの方が落ち着くのだ。

新卒の僕だが、いっちょ前に自分だけの仕事部屋が与えられる。

そりゃそうだ、2名の人員でフル回転して仕事をする部署だ。

即戦力なのだ。

ドラフト1位なのだ(競争相手いなかったけど)。

使い古されたグレーのデスクと椅子。

右上の引き出しをガタガタと開けてみる。

ん?

何か小さなメッセージカードが出てきた。

可愛い文字で書かれている。

前任者の女性の先輩からである。

2回くらいしか会ったことはないが、とても優しい人だ。

そして、はっきり言ってしまえば、かなりの美人である。

『ウェルカム、稲吉くん。頑張ってね』的なメッセージと共に、退職間際に屋久島旅行に行ったというお土産があった。

やるね、先輩。

テンションあげあげじゃないですか。

そんな訳で、出だしは好調だった。

病院での心理療法士の主な仕事は、心理検査を行う、というもの。

いや、言い間違えた。

主な、ではなく、全て、である。

ひたすらやる。一日中やる。

業務内容を改めて知って、『臨床』というより『労働』という言葉が浮かびかけて、慌ててそれを氣合いで打ち消す。

まあ、まずは慣れていけばいいか。

そう思って仕事に入ったのだが・・。

ガビーン。

大学・大学院で学んできたことだけでは、全然知識が足りないのである。

そりゃ新人なんだから仕方ないんだが、ちょっと歯が立ちません、というレベルではなく、全然仕事にならないというレベルである。

即戦力のはずが・・。

焦った。

マジ焦った。

後々分かってきたのだが、心理検査を実施すると言っても、ここは脳の疾患を抱えた患者さんの治療を行う専門の病院。

検査内容も神経心理検査というものに分類されるものが多く、評価基準がパッケージ化されたようなものはあまりなく、自分たちでデータを集め、研究をし、開発していくものなのである。

つまり、心理検査の評価基準そのものを自分達で創っていかなければならないのである。

そんなことはつゆ知らず、前任者の美人先輩が書いた神経心理検査結果の所見を参考にしながら、手探りで仕事をする。

無我夢中、五里霧中。

茫然自失の境地である。

したら、1か月もしたら直ぐに身体に反応が出た。

5月病というのがあるが、そんな生易しいものではない。

帯状疱疹である。

身体に吹き出物が出て、痛い。歩くのもしんどい。

でも、僕はそれを上司に言えなかったし、休むということも考えられなかった。

迷惑はかけられない、ただこの一心で出勤した。

分かる人には分かるのだが、この発想、メンタル的にはとても危険である。

毎日ひりひりした気持ちの中、仕事をする。

出来ることしか出来なかったけど、真面目に仕事をこなす僕を、上司は好意的に捉えてくれたようで、一定の評価はしてくれていたように思う。

誤解のないように書いておくが、上司が仕事を教えてくれなかったという訳ではない。

そういうレベルの話ではなく、例えば、英語の勉強をしてきて通訳の仕事をしようと思ったら、ヒンディー語の通訳をしなければいけなくなった、みたいな。

全然次元が違って、ちょっと教えてもらって何とかなる話ではないのだ。

1年間、必死に働いた。

とにかく覚えること、数をこなすこと、それだけを頑張った。

ようやく、自分のペースもつかめてくる。

あっという間に1年目の年度末を迎える。

そんな頃、上司から、ちょっと話があるのだけど、と言われる。

20年くらいのキャリアがある大ベテラン。

データで物事をビシッと示し、医者にも一目置かれている人だ。

上司と僕とでは、まだ大リーガーと高校球児くらいの差があった。

実は退職することになってね。

えー!?

僕の知識では歯が立たない心理療法室の仕事を、実質一人で切り盛りしていた人が、である。

2年目のぺーぺーが残されることに。

どうすんだべ、オレ。

上司がしていた仕事のレベルに自分はとてもじゃないけど、追い付いていない。

やべー。

レベル10でゾーマと対決とか、そういうことだぞ。

(元ネタ知らない人ごめん)

と戦々恐々とする中、上司の後釜には、上司と同じくらいの年齢の破天荒な先生が転職してきた。

元大学の教授だとか何とか。

上司と同じ大学出身で、一つ後輩だとかなんとか。

やったぜ、ベイビー。

これで仕事丸投げだ。

何て不謹慎に思ったかどうかは覚えていないけど、相当に安心した。

そして幸運なことに、この先生は持っている神経心理検査の知識を洗いざらい僕に教えてくれた。

何と、神経心理検査の評価基準そのものを色々と研究で創ってきた人だったのだ。

僕は、スーパーマリオで言うところのスターを取った。

2年目に入り、半年が過ぎる頃、一気に知識が伸びた僕は、ようやく一人で仕事を回せるようになった。

なら順風満帆かと言えば、その先生はわずか半年でスパッと辞めてしまったのである。

それもそのはずで。

大学の教授だった時に比べると、給料は何分の1か。

癖のある患者さんから苦情も入る現場で、直接怒りをぶつけられることもある。

心理士なんてプライドもくそもあったもんじゃない。

年齢も当時僕より15歳くらいは上で、元は大学の先生をしていた人である。

とても気持ちが持たなかったのだと思う。

そうだね、僕も当時若かったから出来たということもある。

多分ご自身は、早々に辞める気持ちを固め、僕に仕事を任せられるように教育してくれたんだろう。

と今になっては思う。

そんなこんなで、またしても残された2年目の秋のぺーぺーの僕は、大学院時代の後輩に声をかけた。

前の記事で書いたが、心理職は求人募集が少ない。

僕は運良く、修士課程修了間際に求人が出たため就職出来たのだが、後輩の彼はタイミングが悪く、求人がなく、大学院を修了したにも関わらず、プータロー状態であった。

もうこういうのは、完全にタイミングの問題である。

この誘いを断る理由は、後輩にはない。

こうして、若い男2人体制の心理療法室が出来上がった。

そして、追い風が吹く。

病院内でちょっと人気が出てきたのだ。

僕はただの童顔だったが、後輩は背が高くて真面目でイケメンだったこともあり、何かとキャーキャー言われるのだ。

そういう面はあったとして。

神経心理検査の仕事そのものは、僕にはずっと過酷だった。

例えば認知症の検査。

明らかに発症されている人は、当然物忘れがあり、物忘れの検査の出来が良くない。

当たり前だが、相当に落ち込まれる。

僕にはなすすべもない。

『私、認知症かね?』

悲しい顔で、そう聞かれる。

主治医ではないので、答えられないし、答えたところで、答えたこと自体も忘れてしまうだろう。

でも、僕の中には、その表情と言葉、体感、傷つきだけが残る。

この繰り返しの日々。

人に嫌な思いをさせる検査をして、僕は一体何をしているんだろうか。

頭では理解している。

この検査結果が、患者さんの治療に役立っていることを。

辞めたい、辞めたい。

こんなはずじゃない。

したかった仕事はこんなじゃない。

その思いだけが募っていく。

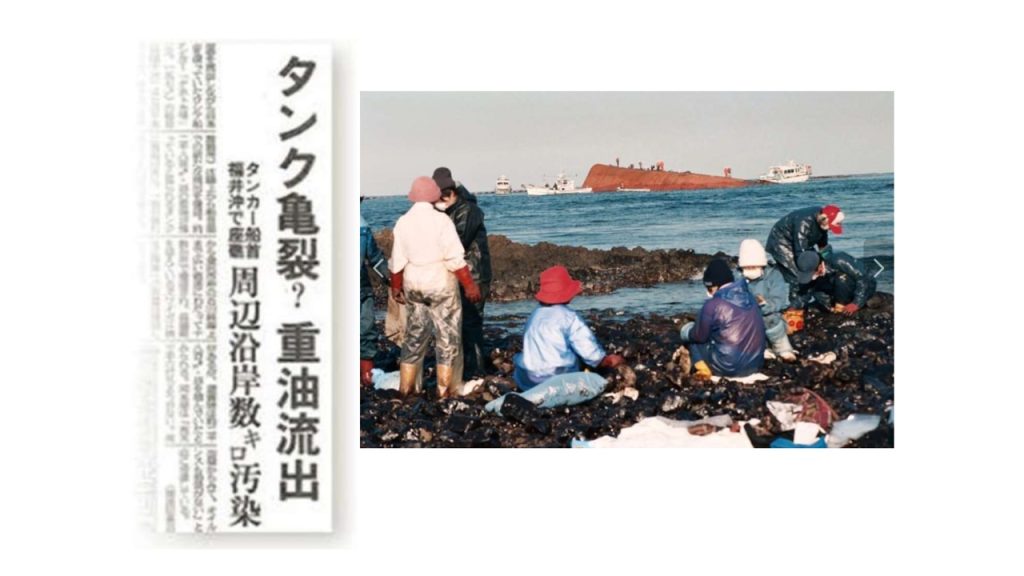

時代は小泉政権。

病院が国立から独立行政法人に移行する。

頭文字が『国立療養所』から、『独立行政法人国立病院機構』というやたらに長い名前に取って代わった。

これが何を意味するのかを端的に言うと、国から補助金は出なくなりますよ、なので自分たちでしっかり稼いでね、ということである。

病院の方針が大きく転換する。

これまで経営をのんびりしていたわけでもないと思うのだが、独法化によって病院内の雰囲気がぴりつくのを肌で感じた。

30人ほどいた医師たちの目が吊り上がってくる。

患者数を増やす!

入院期間を短くして回転率を上げる!

この結果、所属していた心理療法室に何をもたらしたか。

簡単である。

業務量の大幅な増加、である。

そもそもキャパ一杯で何とかやっていたところに、更に業務が増える。

仕方がない、残業をするか。

しばらくはやり繰り出来るが、いやもうそういうレベルじゃない。

こなしきれない業務が溜まっていく。

今日も増えていく心理検査依頼書を見て、気が滅入る。

死ぬほど残業してやる!と息巻いて残業をする。

当時の残業は自己申告制である。

残業時間が2週間で20時間を超え出した頃、事務方の課長(班長?)から注意が入った。

定例業務時間内に仕事を終え、出来るだけ残業は少なくしてください、と。

はい?

全く理不尽である。病院全体の方針に沿って仕事をしているのに。

どんな状況にあるのか確認もしないトンチンカンな注意に腹を立てて、心理療法室の管理者にあたる精神科医の先生に一報を入れる。

良い先生である。

『残業が必要なだけ仕事が増えているのだから、事務の言う事は気にしなくて良いよ。事務がまた何か言ってきたら、私の方に直接言うよう伝えればいいからね』

んだんだ。

そうするべ。

そうして、また残業をする。

するとまた事務方から注意が入る。

すかさず言う。

「〇〇先生の指示で仕事をしていますので、残業が問題なのであれば、〇〇先生に直接言ってください。」

へへ、言ってやったぜ。

内心にやりとした次の瞬間。

「とにかく残業は少なくしてください。事務がそう言っていたと〇〇先生に言ってくれてもいいから」

そう言い放って、課長(班長?)は逃げて行った。

・・・。

意味不明で、突っ込みどころが多すぎて、言葉にならない。

この世には、自分の眼の前の事しか見えない人もいるんだ、と悟る。

煮え切らない。

仕事は減らない。

むしろ増える。

終わらない。

家に帰る。

酒量が増える。

年度が変わっても頑張る。

頑張り続ける。

あれ?

何か、朝起きれないぞ。

後輩に一報を入れる。

『ごめん、午前中休むよ』

後輩はイケメンで良い奴である。

予定されていた仕事の調整もしてくれる。

そんな感じで、段々と出勤出来ない日が出てくる。

あれ、おかしいな。

いやいや、そんな馬鹿な。

自分がうつになるなんてことはないよ。

そう思って気持ちを打ち消す。

でも身体は重いし、顔の表情も作れなくなってくる。

病院の同期のスタッフから指摘される。

「顔の表情、普通じゃないよ」

!?

ガーン。笑顔が作れない・・。

うーん、これはいかん。

にっちもさっちもいかなくなって、最後の砦を頼る。

精神科医の院長先生である。

年度が変わって、そのタイミングで院長先生が部署の直属の管理者となっていた。

が、あまりに立場が上過ぎて、よっぽどのことが無い限り話をすることはなかった。

でも、もう限界だ。

ああ先生、助けてください。

あの時の心境は今でも覚えている。

藁にも縋る思い。

真っ暗なトンネルにいるような気分。

全てを投げ出したい。

院長先生は穏やかに言った。

『まずは身体を休めるために、睡眠導入剤を出すね。それから、業務量が多くなっているから、業務量の調整をしていこうか』

的確である。

もうまさにそれ必要。

ただ、直ぐに状況が変わるわけじゃないから、薬を飲みながら仕事を、ギリギリでやる。

睡眠導入剤のレンドルミンの処方は、当初の半錠が、そのうちに1錠になり、2錠になり・・。

食欲の改善もしてみようとの話も出て、ドグマチール(スルピリド)を飲む。

当時の説明では、胃腸の調子を良くしつつ、副作用は抗うつとのこと。面白い薬だな。

(ちなみに、今は食欲改善よりも、うつ状態の改善を主眼に置いて処方されることが多くなっているとのこと)

確かに食欲が出て、ちょっと太った。でも抗うつ感はさっぱりである。

次はSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害剤)を試す。

パキシル(パロキセチン)である。

有名なやつである。

期待をかける。

しばらく飲む。

朝、吐き気。

実際に吐く。

これは副作用である。

直ぐに処方は中止。

次の手は、SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤)。

トレドミン(ミルナシプラン)だ。

もう何でもいい。

効いてさえくれれば。

飲んでみる。

うーん、効いているような、あんまり変化ないような。

こうした苦しい時期が結構続いた。

結果から言えば、眠ることと食欲の改善には薬は効いたけど、うつっぽさに対しては、僕は全くと言っていいほど効果を感じなかった。

どのくらい飲み続けただろうか、もう記憶も定かではない。

一体いつまでこんな状態が続くのか。

正直、薬に頼りたいわけじゃない。

とにかく、辛いのを何とかしたいだけなのに。

心理士なのに、こんな風になった自分が不甲斐なくて。

でも、出口が全く見えなくて。

同じ大学院で学んだ同期達は、今頃、心理療法(カウンセリング)をしているんだろうか。

どんどん置いていかれるかのような感覚と焦り。

永遠に追い付けないような錯覚に陥る。

僕は、どうしたいんだろう・・。

そんな日々の中、もう破れかぶれである。

ある日、突然『薬はもう飲まない』と思って自己判断で断薬をした。

絶対にやっちゃいけないやつである。

ホント、おすすめしない。

何でか。

薬の成分の血中濃度が急激に下がって危険なのである。

問題となるのは、それに伴って現れる離脱症状。

僕の場合、物凄いふらつきとなって現れた。

病院内を歩くのに、手すりを持たないと歩けないのである。

傍から見たら、完全にヤバい医療従事者である。

こうして薬は強引に辞めた(※人には絶対にお勧めしません。薬の効果には個人差があります。必ず主治医の先生の指示に従ってください)。

でも院長パワーが効く。

業務量・内容が変わってきたのである。

段々と、以前のような環境に戻ってきた。

ありがとう先生。

今でも感謝の気持ちで一杯である。

だがしかし、僕のそもそもの辛さは、仕事をすることで患者さんを傷つけてしまう、というジレンマである。

心理士としての自信もなく、力もなく、誰も答えを教えてくれない。

相変わらず憂鬱な日々の中。

いつまでも続く暗いトンネルの中。

出口のない迷路に迷い込んだような、ゲージに入れられた家畜のような。

笑顔はようやく出始めたけど、心は笑っていない日々。

そして、唐突にそれは起きた。

ある患者さんに神経心理検査を始める前、僕はこんなことを口走っていた。

『本当にこういう検査って嫌になりますよね。難しい課題もあるし、正直疲れるんで、無理な時はすぐやめるので言ってくださいね』

半分、仕事放棄である。

すぐにやめたいのは僕の願望である。

本当は、患者さんが嫌がろうが傷つこうが、全部神経心理検査はやらなければいけない。

だってそれが与えられた仕事なのだから。

でも、僕の本音に患者さんは笑った。

頑張るから大丈夫ですよ、と言ってくれた。

その日の仕事。

高次脳機能障害がある患者さんで、記憶や言葉に相当な困難を抱えていた。

出来ない課題がやはり多い。

時間もかかる。

負荷のかかった様子を見届けるのは本当に苦しい。

明らかに出来ないと思われる難しいレベルの課題を提示しなければならない瞬間は、地獄である。

無理させないように様子を見ながら、患者さんと色々と話をし、検査を受ける大変さを労った。

休憩を挟みつつ、必要な神経心理検査をやっとのことで全て実施する。

時計を見ると、実施は2時間を優に超えていた。

安堵の気持ちの一方で、どっと疲れが出る。

検査が終わり、病棟まで一緒に歩いて帰る。

疲れた様子の患者さんのペースに合わせ、ゆっくりゆっくり歩く。

歩行機能のリハビリも必要な人だ。

心を配る。

今、僕に出来るのは、これだけ。

心の中で患者さんをねぎらう。

何度も何度も。

お疲れさまです、お疲れさまです。

僕には力がない。

知識もない。

自信もない。

エネルギーもない。

薬も飲んでた。

こんな僕で、申し訳ない。

辛い思いをさせてしまって、本当に申し訳ない・・。

ごめんなさい、ごめんなさい。

重い足取りで、病棟の入り口に着く。

病棟の看護師さんに検査が終わったことを伝え、患者さんをバトンタッチする。

病室に患者さんが戻っていく。

ああ終わった、さあ帰ろう。

早く忘れたい、忘れたい。そして早く忘れて欲しい。

辛い体験なんか、なくたっていい。

僕は声に出して、「お疲れさまでした」と言って一礼をした。

その声に患者さんは振り返る。

そして、ニッと笑った。

それから、『先生、今日は楽しかったです』と言った。

僕の中で、何かが動いた。

この仕事は、患者さんに負担を強いて、嫌な思いをさせるんだと思っていた。

もちろん、データとして蓄積していくことが、後世の臨床家のためにはなることは分かっていたけれど、今目の前にいる患者さんに何をもたらすことが出来るのかとか、今の僕にどういう学びがあるのかとか、答えは見つかっていなかった。

でも僕のあり方次第で、これまでと全く違う仕事になるのかもしれない。

確かに、今の病院の枠組みでは、やりたかったカウンセリング業務は出来ない。

でも、今日の関りはカウンセリングをしたようなものじゃないのか。

そうか、仕事の形がどんなものであれ、場を創ることは出来るんだ。

その日から、僕のあり方は変わった。

神経心理検査が患者さんに負担をかけてしまうのは変わらないのだけれど、僕はその負担に寄り添って、ただただ患者さんの味方となって、仕事をした。

相変わらず辛いのは辛い。

でも、患者さんの笑顔が増えた。

うん、それでいい、それでいい。

仕事に邁進出来るようになる。

考えてみると、この職場はもの凄くたくさんの事を学べるところだ。

特に脳の働きについて、心理職としてこれ以上学べるところはないだろう。

仕事をしながら、色んなことも学ぶ。

虎穴に入らずんば虎子を得ず。

半分食われかけたけど、かろうじて生き延びた。

色んな人達の助けを借りて。

あれが『うつ』だったと言えばそうなのかもと思う。

でも正直なところ、ちょっとわかんないんだよね。

正常とうつの境界線。

そして、まだ体感としては、調子を崩すかもしれないという恐怖感が残り続けていた。

ストレスがかかってきたら、また同じ状態になるのでは・・。

だから無理をせず、仕事は定時まで。そう決めて取り組む。

楽しいかと言われれば、楽しくはない。

でも何とか笑顔でやり切る。

抜け出したいなー。

でも、心理の仕事って、働き口がそうそうない。

独法化したとは言え、立場はまだ準国家公務員。

ただただ辞めるのは勇気がいる。

煮え切らない日々。

月に1回の細々と行っていたカウンセリング(心理療法)についての勉強会。

仕事ではカウンセリング(心理療法)は全くやれていないけど、この勉強会を失ったら僕はダメになると思う。

お世話になっていたアドバイザーの先生が、その会の休憩中、僕に言った。

「稲吉くん、産業領域に興味はある?」

へ?

産業領域に興味?

サンギョウリョウイキ!?

先生ソレハ、サンギョウニリョウイキテンカイスルッテコトデスカ?

想定外の話に理解が追い付かない。

先生は言う。

「いや、今ね、某企業の顧問心理士をしているんだけど、今度静岡で新しく採用枠を作ろうという話があって、稲吉君どうかなと思って」

!!!

この時ほど、立候補したいと思ったことはない。

学級委員になったらドラクエのソフト買ってもらえると言われた、小学4年生以来である。

ビシッと(心の中で)手を挙げた僕は、久しく輝くことのなかった目が輝くのを感じた。

6年と10か月。

長かったような短かったような。

紆余曲折あった病院時代はこうして幕を閉じる。

辛いことは確かに多かった。

メンタルが病むということがどういうことなのかも、身を持って知った。

当時は、このことが恥ずかしくて、誰にも言えなかった。

今は、恥ずかしげもなく、こうして書けるけど。

そして、助けてくれた人も多くて、実は物凄く脳科学の勉強も出来た。

この事の重要性は、この後働くフィールドが変わってから更に気づくことになる。

病院勤務で、僕は沢山のことを学んだ。

人生経験も積んで、人の暖かさにも触れた。

幸い、上層部が心理職の多忙さを理解してくれ、職場はその後人員も増え、無茶な仕事が降ってくることもなくなっていた。

僕のここでの仕事は、ここで一区切りだ。

そう思えた。

新しい働くフィールドは、皆が知っているあの電車の会社である。

「そうだ、〇〇行こう!」の会社である。

ただ、まだ恐怖心があった。

あの、『うつ』の体感が消えていないのである。

再発するのではないか・・。

僕は何事も慣れるまで時間がかかる。

言ってみれば、環境の変化にとても弱い。

まったくフィールドの違う仕事になるのだが、大丈夫なのだろうか。

丁度その頃、長女が産まれた。

僕は父親になった。

踏ん張れ、オレ。

そう言い聞かせる。

大丈夫だ。

やれる、やれる。

自信がない時ほど、そう自分に言い聞かせたくなるもの。

白衣を脱ぐ。

何だかちょっと寂しい。

もうこの白衣は、僕のものではなくなるんだ。

パズーとシータが、天空の城を離れる時の気分。

次はスーツである。

毎日ネクタイをして、革靴で歩くのである。

当たり前である。

皆サラリーマンはそうしているのだ。

うつになる怖さを氣合いで封じ込める。

こうして僕は、民間企業に転職をし、ビジネスという世界に足を踏み入れることになる。

公務員の立場から、営利企業へ。

乗り換えた船の違いの大きさをまだ知らず。

それでも僕の臨床は、ここから勢いよく加速していく。

井の中の蛙だったことに気づき、武者修行の日々に入っていく。

苦しくて、夜、酒を飲んでは泣くことが、まだあった。

でも、僕の肩には大切な、小さな命が乗っかっている。

11月。秋。

真新しいスーツを着て、朝日を浴びながら、僕は通勤電車に乗った。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)